— 談錫永

傳統的繪畫藝術

西藏的繪畫非常之保守,變形成一種新風格並不容易。這是由於受到繪畫的內容, 以及宗教上的儀注所限制 。 記得許多年前 , 讀過一本法國學者阿 諾.戴沙丹( A. Desjardins)寫的《神秘的西藏人》(The Mystery of Tibetans),其中有一段便非常之有趣。

戴沙丹訪問達賴喇嘛的妹妹蓮花(Padma),談到西藏的繪畫。蓮花抱怨說:「西藏的藝術家不知道怎樣去革新。他們不畫自己喜愛的女人,只老是畫佛像,畫猙獰的面孔。 他們真應當學學現代繪畫,學學發揮自己的自由思想。」戴沙丹對蓮花的說法大不以為然。他用很冷的筆調形容蓮花,說她居然對電影明星甸馬田(Dean Martin)如數家珍,而且 非常之熟悉爵士音樂。

一位有崇高地位的西藏小姐主張革新,反而一位法國學者卻很欣賞西藏的繪畫傳統,這是很值得我們深思的事。至於筆者本人,跟戴沙丹有同一的傾向,因為「革新」似乎是屬於文明範疇內的事,而現代的文明,已經給人類帶來了太多的煩惱。

其實,現代的藝術家亦未嘗不感覺到有結繭般的痛苦,所以,「復古運動」不絕如縷。筆者發表過「論西藏密宗的壇城」[1] 一文後即收到不少藝術家的來信,跟筆者討論, 希望古老的壇城可以帶來現代人的寧謐。由此可見西藏的繪畫藝術並不老朽──只要是藝術,便始終有他的生命力。

派別

如果說西藏的繪畫藝術能夠為今日的「現代藝術」提供一些養份的話,那麼,這應該可以算是一次反哺,因為西藏繪畫的建立,大部份是向外吸收的結果。亦正由於不斷吸收,不斷融和,才建立起後來那種強烈的藝術風格。──今日我們展開一張西藏的掛軸, 可以一眼就認得出它是屬於西藏的,便是見其藝術風格之強烈。

由七世紀起以迄十三世紀(相當於我國的初唐至南宋末葉),西藏繪畫便不斷向外吸收新的養份,以至有「阿底峽派」、「薩迦派」、「尼泊爾派」等等「新派」名目。每一個新畫派的形成,便都是一次向外吸收的結果。

與這些「新派」相對的,則是「漢土派」與「藏派」兩個「舊派」。證明西藏古代的畫師很重視對中國繪畫藝術的吸收。而古老的「藏派」,其實本身亦已經是藝術的混合體,它固然有西藏本土的風格,但唐代的西域藝術亦給它帶來相當大的影響。

不過我們討論西藏繪畫的流派,卻不打算站在上述「新派」「舊派」的立場去討論,而是打算依照目前國際的藝術品收藏家的分類法,只將西藏的繪畫分成三類──

(一)藏東派(漢土派及藏派)

(二)藏中派(藏派及薩迦派)

(三)藏西派(尼泊爾派及阿底峽派) 即將新舊五派融和於地域之中,這樣比較容易討論。

依照地域來分類非常之合理。西藏的西部接近印度,西藏的東部接近漢土,自然就 容易分別吸收到印度與漢地的繪畫風格(尼泊爾在當時屬於印度的範圍之內)。當外來的養份強於本土的基因時,接近外來藝術的畫派就此形成。

至於西藏中部,則恰好是東西兩部的匯合點,所以就能夠分別吸收漢、印兩地的藝術養份。亦正由於這樣,外來的因素便沒有那麼強,因而本土藝術的面目也就得到較多的保存,從而三合一成為藏派。

阿底峽派和薩迦派的形成,只是由於阿底峽尊者與薩迦派的喇嘛分別引進外來藝術,因此形成比較特殊的風格,實則上應該把它們分別歸入藏中與藏西兩派之內。

藏東派的繪畫

現在,我們先研究藏東派的繪畫。

當筆者看見圖一那樣的一幅畫時,直覺上就認為它是一幅漢土的作品,誰知它卻是一幅道道地地,十七世紀時的西藏繪畫。據甯瑪派法王敦珠甯波車的侍從喇嘛告訴筆者, 這幅版畫在西康及西藏東部以至中部都非常之流行,有一個特別的名字,叫做「吉祥圖」。 正因為流行,所以寺院才將它鏤版行世。

圖一:吉祥圖(木刻紙本)

這幅畫,畫着一個老人,造型有點似漢土的「壽星」,右手持如意,左手持唸珠(筆者甚至懷疑那根如意,也是從「福祿壽」三星中那位「福星」手上借來的)。背景有點像我國唐宋時的青綠山水。從人物造型以及線條的表現形式來看,它應當從宋畫吸收到不少營養。

但是,藏東派的畫師只是借用漢土的技巧,在畫面上,他們卻賦予種種屬於本土的民族性與宗教性的表義。

畫的頂部有一日一月。日月成對地出現,是西藏繪畫的傳說(與此類似的,有杵鈴、 書劍等,必然成對出現,因此稱為「雙標幟」)。畫面上出現的,是「無足之石」、「一足之樹」、「兩足之人」、「四足之鹿」,代表大自然中的多種生命(那位侍從喇嘛還告訴筆者,有些畫面是畫成「三足之鳥」的,不過這一幅的鳥卻只有兩足)。注意畫的四角, 它們是龍、虎、獅、金翅鳥,西藏人把它們當作「四靈」,有將吉祥帶給大自然所有生命的能力。所以這幅畫的意思,便是於四靈呵護之下求取生命的福祉。

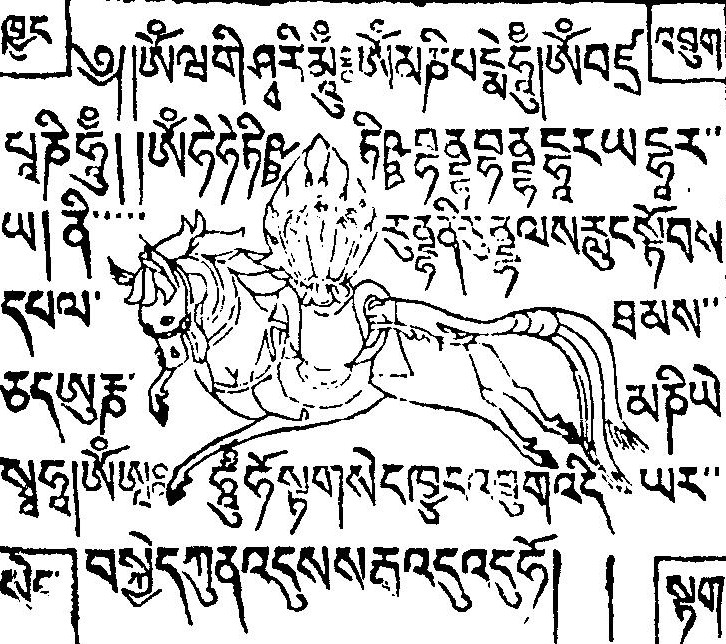

可以跟這幅版畫造像頁比較的,是圖二的祈福符。圖中央是一匹「疾風馬」,背上載着「光燄寶」,圖中寫著觀音、文殊及金剛手三位菩薩的咒文。請注意圖的四周,即是上述四靈的藏名。這裏是用它們的名字來代替圖繪,足可反映藏人認為四靈可以帶來吉祥 的信念。[2]

圖二:疾風馬祈福符(木刻紙本)

藏東派的繪畫風格就是這樣:強烈吸收漢土的技法與風格,然後賦予屬於本土的表義,在畫佛像的時候,尤其如此。

圖三即是一幅屬於藏東派的掛軸(㡧畫)。

圖三:大辯才天像掛軸(膠彩絹本)

圖中的主尊是大辯才天(Sarasvati),她原是婆羅門的女神,而且是地界的大神, 司河川之事,所以婆羅門認為她能除穢。到了後期,梵書則還認為她是智慧之神,辯才無礙(不知為甚麼水總給人類認為是智慧的象徵),並將她派為大梵天的妻子。

佛教密乘將這位神祗吸收之後,卻將她當成是智慧化身文殊師利菩薩的法侶──由文殊取代了大梵天,因而大梵天的神格便降低了。

大辯才天的表義原是琵琶,但後來西藏繪畫有將她一分為二,另外再化出一個「吉祥天」來的,於是便將琵琶移為吉祥天的表義,卻將一件據鈴之類的古西藏敲擊樂作為她的標幟。

畫幅的「空界」有三位大成就者,其中兩位戴紅色的僧帽,證明本畫是屬於舊教甯瑪派供奉之物(甯瑪派俗稱紅教,因為這派的修者都穿戴紅衣紅帽)。

值得注意的是圖中的背景,完全類似漢土青綠山水的畫法,這即是藏東畫派的特色。

這幅掛軸,主尊及四角法伴的畫法,其身儀都依照經教的規定。尤其是主尊,身姿略呈印度典型的「三折式」,以至蓮座,日輪的畫法,都非常之嚴格依照經教,但於繪畫背景時卻自由發揮,尤其是「地界」的幾隻飛鳥,或棲或翔,點綴出一片帶音樂意趣的和諧境界,恰與大辯才天的表義與神格相呼應,這便是藏東派的特長。

我們還可以看看一幅十五世紀時藏東派的掛軸畫,即可以更瞭解此派對境界與氣氛 之重視(圖四)。

圖四:槃陀迦尊者像掛輻(大英博物館藏品)

圖中的主尊是一位阿羅漢,即釋迦十六大弟子之一的槃陀迦尊者,又名路生羅漢, 因為他母親於路過生產之後,隨即將他抛棄。

欣賞本品,讀者一定會感到有宋畫的意趣,危巖、流水、貝葉蒲團、奇拔的古木,對我們來說一切都是那麼熟悉,令人立即就想起石恪,甚至聯想到貫休。唯一的不同,只是以用金碧山水的寫法,卻表現出水墨畫的趣味(注意山石及蒲團的貝葉都鈎金,甚至侍者的披帶還用泥金鈎出精致的紋樣),這不是石恪和貫休的畫法。但亦由此可見,這是一幅融和工筆與寫意的畫作,而且融和得天衣無縫。

這種融和是有必要的,因為根據西藏的傳統,聖像需要工謹,而畫師卻可以在繪畫背景時,略為運用寫意的意象,營造出一片近乎天籟的境界,襯托得主尊居然帶有情感。

如果將本圖與圖一及圖三比較,便知道藏東派對意境的營造亦有層次。圖一是屬於世俗的,所以意境便不似本圖那麼深邃。圖三畫的是聖境,因此便不能置主尊於危巖古木 之間,只能強調音樂性的和諧,而本圖則介乎出世與入世,使人覺得主尊離得我們很近, 但又跳離我們這個塵世。

習慣上,收藏家將辯才天一畫稱為藏派,其餘的兩幅則稱為漢土派。通過對三件畫幅的欣賞,相信讀者對藏東派的繪畫已有一個概括的印象。

藏西派的繪畫

現在我們轉過來研究一個與藏東派風格截然相反的畫派,那就是以嚴謹為特色的藏西畫派。

看慣西藏繪畫的人,當見到圖五這樣的畫面時,不可能把它當成是西藏的繪畫,而事實上它卻是意大利學者 G. Tucci 於藏西一家寺院中發現的壁畫。它的製作年代並不太早, 判定為西元十二世紀初葉,即印度大論師阿底峽(Atīśa)入藏弘法的年代。

圖五:釋迦成道圖(壁畫殘片)

(意大利中東遠東及羅馬藝術研究院藏品)

西藏的佛教,一般均將之分為「前弘期」與「後弘期」。分期的原因,是於前弘期末時,藏王朗達瑪禿頭王(Glang dar ma ’u dum btsan,壯牛禿頭王)曾毁佛法,大肆焚毁佛經、摧壞佛像,並勒令僧侶還俗為屠夫或獵戶。經此一劫,佛法一度中斷,所以西藏的佛教史便亦分成兩截。

朗達瑪於西元 841 年(唐武宗會昌元年辛酉)弒赤雅巴丁自立,至西元844 年,即為拉隆.吉祥金剛(lHa lung dPal gyi rdo rje)剌殺,計其滅法才總共前後四年 [3]。可是由於 王族爭奪王位,造成大亂,戰爭延綿數十年,藏土分裂,即便是信奉佛教的大臣亦無暇整 頓,因此便造成了一段相當長的黑暗時代。

其後亂事稍安,佛法由西康反哺,努佛智等入藏弘法,於是後弘期開始。西元1037年(宋仁宗景祐四年丁丑)阿底峽由印入藏 [4],著《菩提道炬論》,判上中下三士道,同時闡明顯密二乘的交涉,對學密乘的人亦規定要以顯教的《中論》、《現觀莊嚴論》及《俱舍論》為學習的基礎,由是西藏佛學始得以重振。由於阿底峽的學風,後人便稱他的宗派為教誡派,藏言「迦登巴」(Bkah-dam Pa)。後來的「格魯派」(dGe lugs Pa)即為此派的承繼與發展。

阿底峽於弘法時,對充滿浪漫氣息的藏東畫派不滿,因此便請尼泊爾畫師入藏教授, 由是西藏繪畫便開展了「尼泊爾派」與「阿底峽派」,成為當時的新派。

圖五的壁畫殘片,即是尼泊爾派壁畫作品的片段,估計原品是釋迦本生圖,絶大部份均已殘缺,只餘下「成道」一小段。

殘片中,坐在菩提樹下的是釋迦。面前幾個祼胸的天魔女,是大自在天之女。大自在天恐怕釋迦成道後對他不利,於是便現種種神變來加以破壞,其中一節即是遣天魔女去誘惑釋迦。壁畫殘片所表現的便是這一題材。

殘片的右下方有一隻豬,給一根長長的紅箭貫穿全身。密乘慣將豬作為「貪」的表義,紅箭則代表除貪,是故釋迦不受天魔女的引誘,終於金剛座上成道。此屬於佛教繪畫的表義部份。

菩提樹上坐着的五尊,代表「五智」。因為照佛家的說法,轉凡入聖,是五種智慧開發的結果。由圖中還可以見到釋迦身兩旁各有一尊菩薩。菩薩畫得比主尊還大,不合一般西藏繪畫的結構。然而但當時釋迦還未成佛,將他的身量畫成比菩薩小、比天魔女大, 蓋亦非常之合理。由此亦可見這一派繪畫意念的嚴謹。

至於畫法方面,自然全宗印土,由圖左那位脅侍菩薩的「三折式」身儀,即可見造型上完全是印度壁畫的意趣,屬於阿瞻陀(Ajanta)的風格。

由於尼泊爾派畫風的傳入,西藏西部便逐漸發展成為藏西派。但於介紹藏西派成熟的作品之前,我們卻先得欣賞一張被稱為重要發現的西藏繪畫。

瑞士的西藏藝術品收藏家 A. Gansser 於喜瑪拉雅山西麓一間處於巖洞內的小寺院中, 發現了三張掛軸畫,其中有兩張極為珍貴(即本文的圖六與圖七)。我們現在且先介紹圖 六那一幅。

圖六:苯教大黑天掛軸(膠彩布本)

(A. Gansser 藏品)

這幅作品不是佛教的繪畫,而是西藏原始宗教──苯教的製作。畫面分成九種,中央的一尊即為婆羅門奉為三大神之一的濕婆,在本圖中,是表示他化成大黑天(Mahakala) 身的儀容。因為苯教的大黑天為主要大神。

大黑天一頭二臂,頭戴五骷髏冠,頸項掛長串的人骨唸珠,三眼,右手持「萬字摧魔杵」,左手持長柄髗器,立姿,遍身頭面皆有骨灰紋飾,周圍身光火燄熊熊。在他下方的,是他的妻子大黑女(婆羅門稱為克利Kali,但苯教卻稱之為巴登那摩 Paldan Lhamo), 一頭四臂,祼體,僅腰部纏布,骷髏冠骨灰印等同大黑天,坐於紅犛牛上。身旁有兩侍者, 圖的右下角為一長髮女侍,騎白馬,是苯教十二「賛瑪女神」(bstan-ma)的首領,手持摧魔杵;圖的左下角為一男侍,騎花騾,是苯教的大護法神普巴(Phur Pa),手持蛇頭摧魔杵。

值得一提的是,這些苯教的神祇都為西藏密乘所吸收。大黑天成為大威德金剛,是時輪金剛法系的主要護法;大黑女成為難近母,是大威德金剛的佛母;賛瑪女神的首領成為吉祥天母;普巴則成為普巴金剛,是金剛部的大護法。

現在回到本圖。於大黑天的上方,是毗沙門天王,即四大天王中的北方多聞天王, 亦為蓮花部的主要護法。他手捧吐寶鼠,所以亦是財神。這一點,佛教與苯教同一表義。在毗沙門天王兩側,即佔左右方各為兩格的位置,畫着他的八大神將。

這幅掛軸之重要,在於它顯示出由尼泊爾派至阿底峽派間的過渡。本件的結構,完全是印度的壁畫風格,甚至線條、賦彩以至造型,都可以看得出受印土很深的影響,可是我們亦得承認,如果跟圖六相比,則本件的印土風味卻已來得較淡一些,亦即證明這幅作品,是西藏畫師吸收了印度的畫風後,開始賦予以本土風格的創作,所以這畫件便成為了藏西畫派發展過程的紀錄。

圖七則是藏西派成熟時期的作品──亦即所謂「阿底峽派」的作品,畫中的主尊即是阿底峽尊者。尊者足結金剛跏趺坐,手結說法印,身旁有兩天女脅侍。

圖七:阿底峽尊者像掛軸

值得注意的是畫面結構,除主尊外,其餘各伴尊都明顯地佔畫面一小格的位置,這種以長方格子分割畫面的形式,是印度尼泊爾系繪畫的傳統手法,我國唐土「千佛式」的壁畫結構,便受到他們的影響。

圖中主尊的面龐與手臂等,都因色調的陰陽暈染而有立體感,相信梁代的張僧繇畫 凹凸花的暈染法,以至初唐尉遲乙僧的佛像畫法,便即是這一系畫法的傳承。

將上述三件作品比較,我們便可以看到藏西派發展的三個段落。

藏中派的繪畫

在藏西畫派未形成之前,說得更準確一些,則是在阿底峽尊者未引進尼泊爾派之前, 在西藏繪畫領域中佔主導地位的原是藏東派──當時則僅有藏派與漢土派的名目,尚未稱為藏東。

然而藏東與西藏其他地域比較,畢竟亦有分別,即藏東地區的繪畫,漢土的風格比較濃重,其他地區則重本土風格。所以比較起來、藏東的藏派畫勢力較小,而藏中則為藏派的基地。

圖八是一幅典型的,屬於藏中畫派的藏派掛軸畫。如果與圖三的大辯才天掛軸比較, 便可以發現本品的風格,其漢土的氣息較為淡薄。

圖八:八世達賴喇嘛像掛軸(膠彩絹本)

(C. Aeschimann 藏品)

本品所繪的主尊,為八世達賴喇嘛妙吉祥海(’Jam dpal rgya mtsho)於乾隆二十三 年生,嘉慶九年卒。本品為十八世紀末葉的製作。

圖中主尊左手奉着梵經,右手持蓮花莖,值得注意的是開敷的蓮花中的標幟。那是一冊梵經,其上插有一把劍,劍身有藤葉纏繞,於劍柄處結成雙果,那是達賴喇嘛獨有的標幟,來源自文殊師利菩薩的經與劍,為開啓智慧與斷除煩惱的象徵。

八世達賴在圖中畫成孺童形,這則是甯瑪派的傳統。甯瑪派初祖蓮華生大士的法相, 即是十六歲孺童形。由五世達賴起,達賴喇嘛以格魯派法王的身份習甯瑪派法,所以他們的法相便亦追隨蓮華生大士法相的造型,都作孺童相,所不同者僅是法衣與僧帽仍依格魯派的制度(甯瑪派修行人的法相則戴蓮花冠)。

本品雖然沒有以山水作為背景,但圖下方白度母及綠度母的身旁各有一株樹,成達畫面三分二的高度,猶是漢土派畫法的孑遺。若在藏西畫派,則絶對不容許有這樣的構圖。

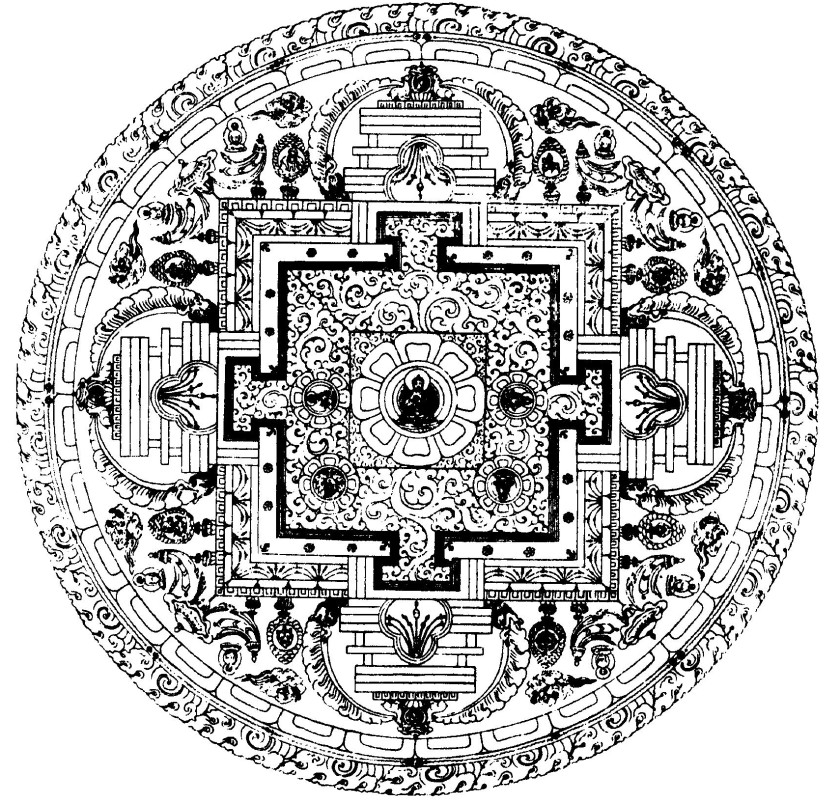

圖九的主尊是薩迦派(Sakya Pa)的大成就者貢噶生波(Kunga Zanpo)。他是十五世紀時的薩迦派領袖。其時漢土為明代初葉,薩迦派在藏地的領導地位未全失,所以貢噶生波仍有發揚一個畫派的實力。他效法阿底峽聘請尼泊爾畫師來到藏中一個名叫賀易唵(Ngor Evam)的地方,繪製了著名的一百三十二品壇城(Mandala)──始於五方佛的壇城,取開發五智之義,終於長奉佛的壇城,取修行人吉祥長壽之義,由是便開出了西藏繪畫的「薩迦派」或稱「賀青派」(Ngorchen)的畫法。

圖九:貢噶生波像掛軸(描金絹本)

(瑞士私人收藏)

圖十即為第一品五方佛壇城的粉本。從這粉本可見畫工之精細。因這一百三十二品壇城的影響,西藏的壇城圖便進入了一個新的境界。關於這點,我們以後還會專題論及。

圖十:五方佛壇城圖粉本(木刻紙本)

(新德里印度文物博物館藏品)

貢噶生波的掛軸畫像,於紅絹上描金。這種描金的畫法,跟壇城圖的畫法是相通的, 都着重於用線條來表現。然而卻需注意本件的線條實有兩種,一種是直接描金的線,如僧衣的衣紋,一種卻是於塗金時留白而形成的線,如蓮花座蓮瓣的線紋。前者描金易,後者留白難,畫師的功力即在於此。若大片塗金,然後再在上面加顏色描線,勾出蓮瓣的輪廓, 這畫法便落第二乘,只能稱為「仿薩迦派」的畫法了。

圖中主尊結金剛跏趺坐,手結轉法輪印,持花莖,主尊左方的花上為五股金剛杵, 右方的花上為鈴,這是成就的表義。頂光繞的花鬘,看起來特別富裝飾的意趣。

將塗金留白的技法更發揮得淋漓盡致的,是所謂「金唐卡」的畫法。圖十一的宗喀 巴大士像,除主尊外,其餘畫幅全部採用塗金留白,使絹底的紅色呈聚成為線條;主尊的面部手部及法衣僧帽等亦係留白,但留的空隙寬一些,便覺得主尊的線條與背景的線條有主次的分別。背景全部重覆主尊的法相,這是由「千佛式」變化出來的新形制,亦是塗金留白畫法所常採用的手法。但後來影響所及,薩迦派的畫師在不是繪製「金唐卡」時亦喜採取同一形式了。

圖十一:宗喀巴大士像掛軸(塗金絹本)

(瑞士私人收藏)

這種畫法雖然來源是尼泊爾畫工的壇城圖,但在繪製時仍不得不有漢土派的基礎, 因為漢土派本就有勾勒金線的技巧(參考圖四槃陀迦尊者像),所以這種畫法雖為藏中派 的特色,但卻可視為尼泊爾派與漢土派畫法的融和。

[1] 先發表於 1979 年 12 月號的《明報月刊》。後由《藝術家》雜誌轉載。 [2] 藏密以息災、增益、懷愛、誅滅為「四事業法」。四靈中的獅,代表出世間力量,故可息災;虎代表世間的權威,故視為增益;龍周適水陸空三界,因而可作為懷愛的表義;伏金翅鳥能捕蛇,所以用來作為 消滅邪惡之誅滅法表義。四靈的建立,實與四事業法相呼應。 [3] 敦珠甯波車著,許錫恩翻譯《勝利天鼓雷音──金剛乘教法史》第三品。 [4] 關於阿底峽的生卒及入藏年代,眾說紛紜,拙著「西藏密宗編年」據《勝利天鼓雷音──金剛乘教法史》及伊文思.溫慈(Evan Wentz)的說法,對各異說加以排比,定為西元 982 年生,1037 年入藏,1052 年示寂,世壽七十一歲。

初刊於《故宮文物月刊》第二卷第二期(總編號第十四期),中華民國七十三年(1984年)五月

坎坎胡

坎坎胡